不知从何时起,“量子”这个词成了科学界的“大IP”。

不管什么研究,只要前面挂上了“量子”这两个字,就能刷流量。量子计算机就是这样的一种存在。

就拿昨天合肥发布的“悟源”量子计算云平台来说,它的处理器只有6比特,就连它的技术顾问、中国科学院院士郭光灿都说它“谈不上有多大用处”,可它就是能在一众新闻里“突围”,引得很多科技媒体纷纷转发。

莫非,真是“量子”加持的魔力?

量子计算机,“靓”在哪里?

量子计算机的概念最早可以追溯到1981年,由世界著名的物理学家理查德·菲利普斯(Richard Feynman)提出。

别小看加了“量子”二字的计算机,和传统的计算机相比,它相当于完成了一次“进阶”。

在经典计算机里,储存的信息单位是比特(Bit)。比特使用的是二进制,1个比特一般表示的不是“0”就是“1”。

可在量子计算机里,情况就会变得完全不同。因为它不止会“叠加”,还会“纠缠”。

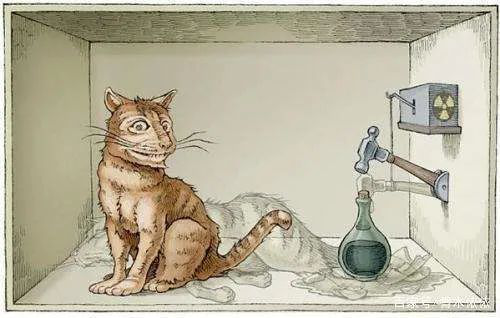

奥地利著名物理学家薛定谔曾用“薛定谔的猫”来展示量子叠加原理,即把一只猫关在装有少量镭和氰化物的密闭容器里。如果镭发生衰变,就会触发机关打碎装有氰化物的瓶子,猫就会死;如果镭不发生衰变,猫就一直存活。因为在打开容器前,没有人知道里面的猫究竟是死是活,所以从量子力学的角度来说,这只猫会一直处于“死”和“生”的叠加状态。

而量子的这一叠加性质,同样存在于量子计算机里。

量子计算机的信息单位是量子比特。1个量子比特既可以表示“0”,也可以表示“1”,还可以表示“0”和“1”的叠加状态。除了这种叠加状态之外,量子比特还可以处于量子纠缠态。在这种纠缠态下,1个量子比特发生的变化会立刻反应在另一个相关的量子比特上,无论这两个量子比特之间相隔多远。

这两种特性加在一起,能让量子计算机的运算速度达到一个非常可怕的程度。

去年,谷歌发表过一篇有关量子计算机的论文。

他们的实验对象是一个只有53个量子位的可编程处理器,但这个处理器却可以快速模拟出10^16(10的16次方)种状态,仅用3分20秒就可以完成一项复杂的计算。相同的题目,如果用目前全球最强大的超级计算机,想知道结果至少也要花费1万年。

这也是为什么量子计算机能在短短十几年的时间里,成为世界各国未来科技的“必争之地”。

只有6比特,我们该骄傲吗?

再来看看昨天发布的6比特的“悟源”。

从公开的图片来看,“悟源”和我们想象中的量子计算机相差得还是有点大:与其说这是一台量子计算机,不如说它是一个“大塑料桶”。

“悟源”超导量子计算机

这个“大塑料桶”虽然外观简陋,但它的的确确是中国第一台能够脱离实验室环境,且运行稳定的量子计算机。

超导芯片

2017年11月,在接受《自然》杂志采访时,谷歌量子计算专家约翰·马丁尼(John Martinis)就提到过,只有当一台量子计算机达到约50量子比特的时候,它的计算能力和速度才能超过世界上现存的任何一款计算机,才能解决经典计算机解决不了的问题。

所以自那时起,业内就一直有一个共识:只有达到50量子比特的量子计算机,才可以称得上具备了“量子霸权/量子优越性”。

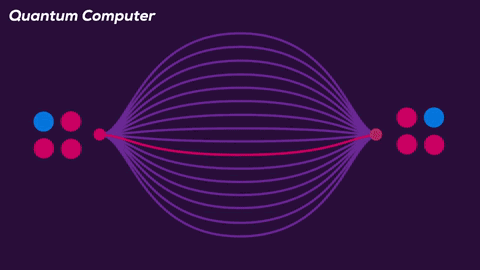

2019年,IBM发布了一款拥有53个量子单位的可商用量子计算机。紧接着,谷歌也对外展示了他们最新的53比特量子计算机,实现了“量子霸权”。

今年6月,就连一向生产口罩的美国制造业大厂——霍尼韦尔也对外宣布,他们造出了目前世界上性能最好的量子计算机。

IBM的量子计算机展示图

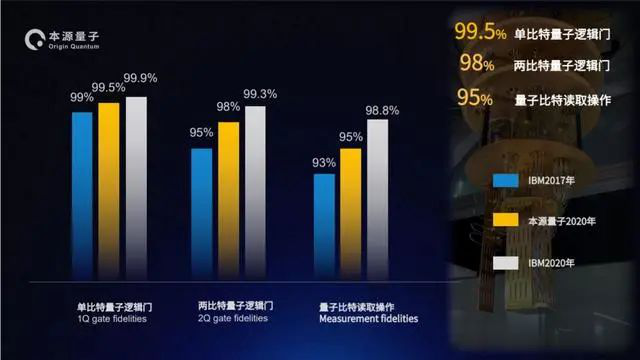

从数字上看,6比特的“悟源”和这些已经实现“量子霸权”的国家相比,差距很大。这个差距要怎么看?“悟源”上线的本源量子拿IBM做了对比。

尽管谷歌、IBM等已经走在了前列,但一个共识是跨过50比特这道门槛,中国面临的是3-5年的差距。更何况,目前全球对量子计算机的研究仍处在一个摸索阶段,具体什么时候可以真正达到大面积使用,谁也不知道。

而在这个过程中,中国的研发能力并不弱。

2015年,中科院就联合阿里巴巴集团成立了“中国科学院——阿里巴巴量子计算实验室”,开始研制量子计算机。随后,清华大学和国防科技大学也开始跟进类似的项目。

但必须承认,我们的确在产业化发展上存在短板。

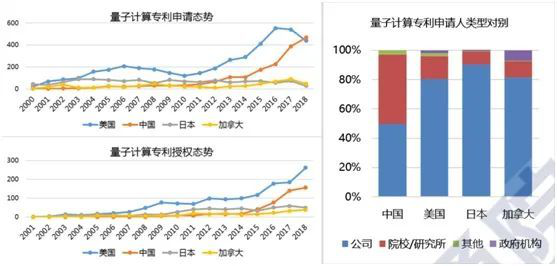

欧美很多国家一直采用的是产、学、研、用一体的研发模式,可以调动各方资源,充分发挥市场竞争力。而我国量子计算机的研发主体主要还是高校和科研院所,产业化和市场化明显落后于领先国家。

这也是为什么,明明潘建伟院士已经在研究60个超导比特的量子相干控制,但真正落实到可以公开使用云平台的,只有一个6比特的“悟源”。